化学はおもしろい

ものを細かくしていくと

たとえば,1 gの角砂糖を半分に割るとします.それをまた半分に……というのを繰り返していくと,永久に割りつづけていくことができるのでしょうか? 答えは「できない」です.約50回ほど繰り返したところで,それ以上割れないところまでたどり着きます.その一つ一つのものを分子といいます.では1gの角砂糖はいくつの分子から成り立っているのでしょうか? 半分ずつにするたびに,数は2倍になるので,

2 × 2 × 2 × … = 1000兆の100万倍

という途方もない数の分子が集まってひとつの角砂糖を作っているのです.

分子は細かくできるの?

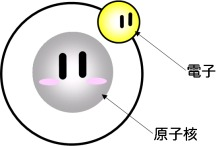

実は,そのものの性質をもっている最小単位分子であって,分子はもっと細かくなります.それを原子といいます.原子はラテン語の頭文字1文字か2文字で表します.しかし,同じ原子を同じ数もっているからといって,同じ分子ができるとは限りません.原子はさらに原子核と電子からできています.原子核はプラスの電気をもっており,電子はマイナスの電気を持っていて,原子核のプラスの電気を中和することができる数の電子が原子核の周りに広がっています.

元素と生物の不思議な関係

化学物質は元素周期表にある109種類の元素からなります. これらの組み合わせによって様々な化学物質が構成されます. 地球上に存在する元素の割合をクラーク数といいますが,それは酸素が半分くらい,ケイ素が4分の1くらいを占め,炭素はそれに比べると極僅かです. ところが人体を構成する元素の成分はこれとは大きく異なり,酸素が3分の2で,炭素が5分の1くらいを占めています. 生物は有機物であるという証拠です. 有機物とは炭素からなる化学物質のことですが,もともとの意味は生体物質という意味もあり,現に有機物を英語で言うとOrganicsですが, 生物を構成する器官を英語で言うとOrganというようにそっくりです.では,何故生物は炭素を利用するのでしょう?例えば地球上に沢山あるケイ素ではだめなのでしょうか? 化学には不思議が一杯です.だから,その不思議に少しでも近づこうとする化学の研究や勉強は本当に面白いです.だけど化学の理解には実験が必要不可欠です. ところが実験は危険だったり,面倒だったりします.物質工学科では安全で興味の持てるような実験を計画し,勉強してもらおうと思っています.

21世紀は化学の時代

世はまさにハイテク・情報の時代です. 町にはエレクトロニクス,バイオテクノロジー,新素材といった言葉が氾濫しています. このような先端技術はスペースシャトルやスーパーコンピューターだけのものではなく,私たちの日常生活にも深く入り込んできます. 例えば,丈夫なガラス窓,こげつかないフライパン,化学雑巾,赤ちゃんのオムツ,デジタル電卓,テニスのラケット,酵素入り洗剤,ビデオテープ,数々の医薬品,人工臓器などなど. 私たちは化学の贈り物を楽しみ,恩恵を受けています.そして話題の先端技術を力強く支えているのも化学なのです. また,一方ではエネルギー問題や炭酸ガスによる地球温暖化など解決しなければならない課題も多く残されています. 美しい地球,そしてより豊かな生活を求めて,私たちが化学に寄せる期待は大きく,またその役割は大変重要なのです.