ものづくり基礎工学(情報工学分野) J5.音の波形と分析 ソフトウェアの使い方

1.spwave

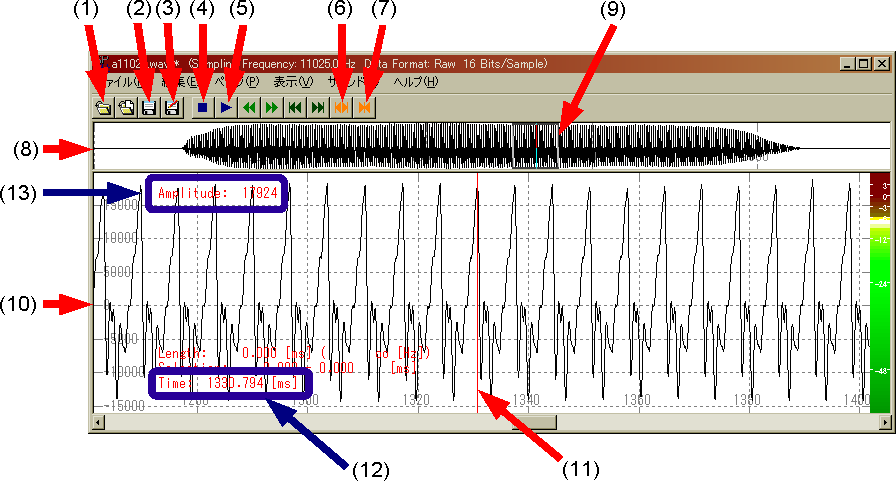

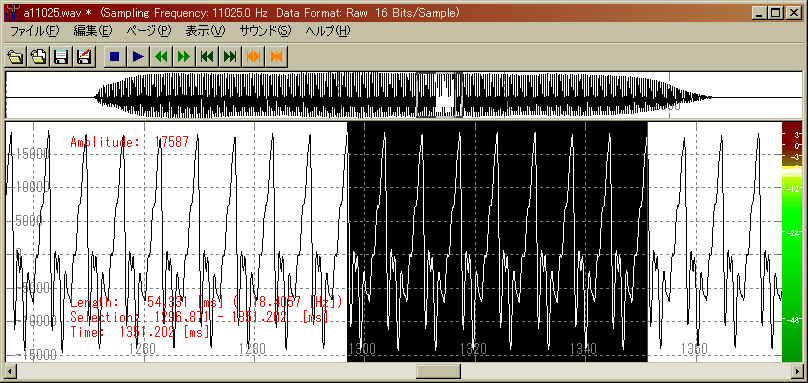

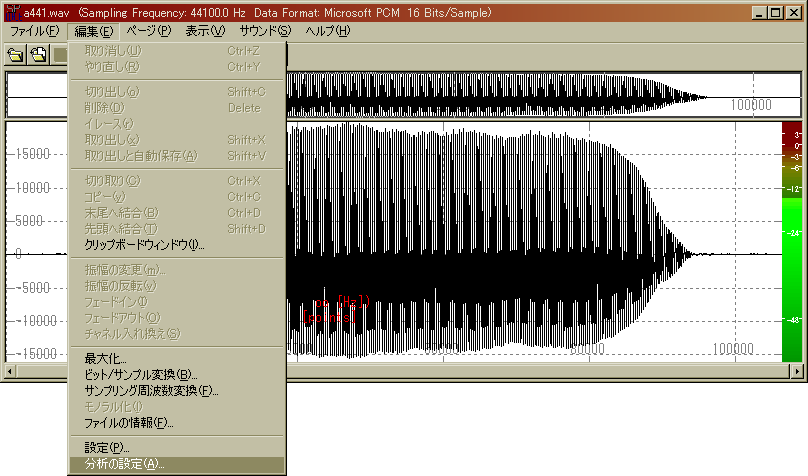

図1.1に,spwaveを用いて音声信号のファイルを開き,波形を表示させた例を示す.また,各部の説明を表1.1に示す.

図1.1 波形を表示させた例

| 番号 | 概要 |

|---|---|

| (1) | 既存のファイルを開く.操作法については1.2を参照のこと. |

| (2) | 表示されている波形を上書きする. |

| (3) | 表示されている波形を新たなファイル名で保存する. |

| (4) | 再生を停止する. |

| (5) | 指定した範囲(範囲が指定されていない場合は全範囲)を再生する. |

| (6) | 波形を拡大して表示する. |

| (7) | 波形を縮小して表示する. |

| (8) | 現在開いているファイルについて,全範囲の波形を表示する. |

| (9) | (10)で表示している波形の範囲を示す. |

| (10) | 現在開いているファイルについて,波形の一部を拡大表示する. |

| (11) | カーソル.マウスの左ボタンを押し,ドラッグすると,この位置を基点として波形の範囲を指定できる.範囲の選択法については,1.3.1を参照のこと. |

| (12) | カーソルの位置を表示する.ファイルの先頭を基点とし,表示の単位は秒,ミリ秒,ポイント(サンプルの番号)などから指定できる.単位の変更法については,1.3.2を参照のこと. |

| (13) | カーソル位置における波形の振幅を表示している. |

| 番号 | 操 作 内 容 | 操 作 | スクリーンショット(クリックで拡大) |

|---|---|---|---|

| 1 | 表示波形の拡大または縮小 | 必要であれば,図1.1の(6)または(7)のボタンを用いて,表示されている波形を拡大または縮小する. |

|

| 2 | 始点の指定 | 選択したい範囲の始点にカーソルを合わせ,マウスの左ボタンを押す(そのまま離さない). |

|

| 3 | 終点の指定 | 2の操作から続けて,マウスを選択したい範囲の終点までドラッグし,マウスの左ボタンを離す.これで範囲の指定が完了する. |

|

| 番号 | 操 作 内 容 | 操 作 | スクリーンショット(クリックで拡大) |

|---|---|---|---|

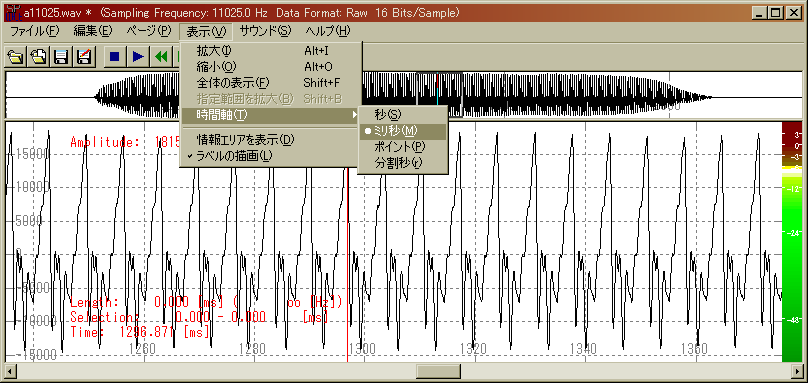

| 1 | →と選択し,更に表示されたサブメニューの中から,単位を選択する.右図は,ミリ秒を選択した場合の状況である. |

|

| 番号 | 操 作 内 容 | 操 作 | スクリーンショット(クリックで拡大) |

|---|---|---|---|

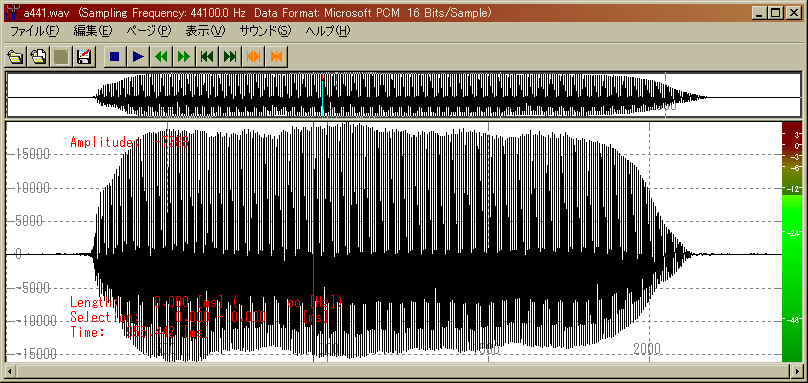

| 1 | ファイルを開く | 1.2.1または1.2.2の方法で,対象となるファイルを開く. |

|

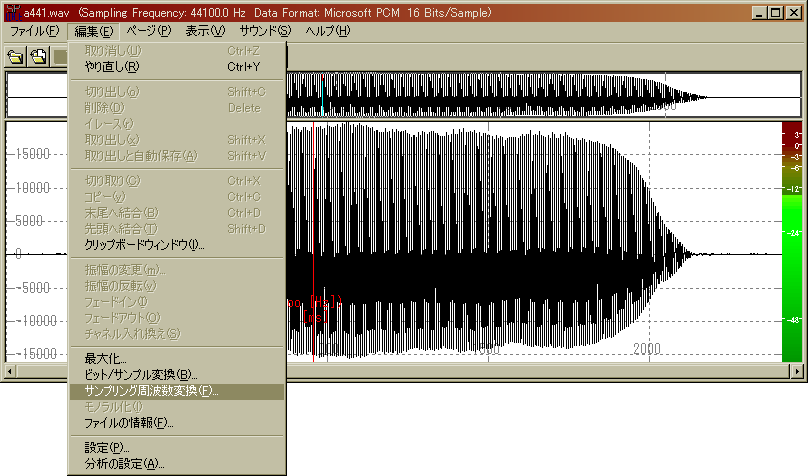

| 2 | サンプリング周波数の変換ウィンドウの表示 | →と選択し,サンプリング周波数の変換を表示させる. |

|

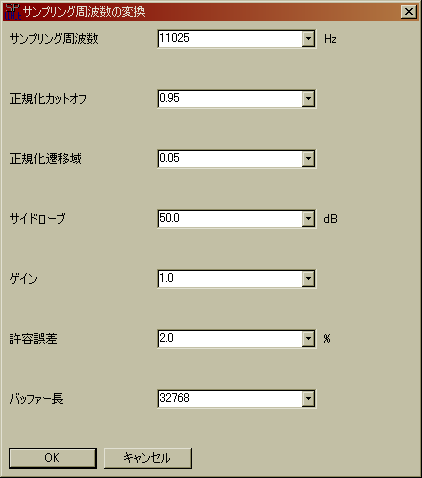

3 | サンプリング周波数の選択 |

サンプリング周波数の変換において,サンプリング周波数で希望する値を選択し,をクリックする.右図は,11025[Hz]を選択した場合の状況である. オーバーフローが生じた旨のエラーメッセージが表示された場合は,以下の手順で変換をし直す.

|

|

| 番号 | 操 作 内 容 | 操 作 | スクリーンショット(クリックで拡大) |

|---|---|---|---|

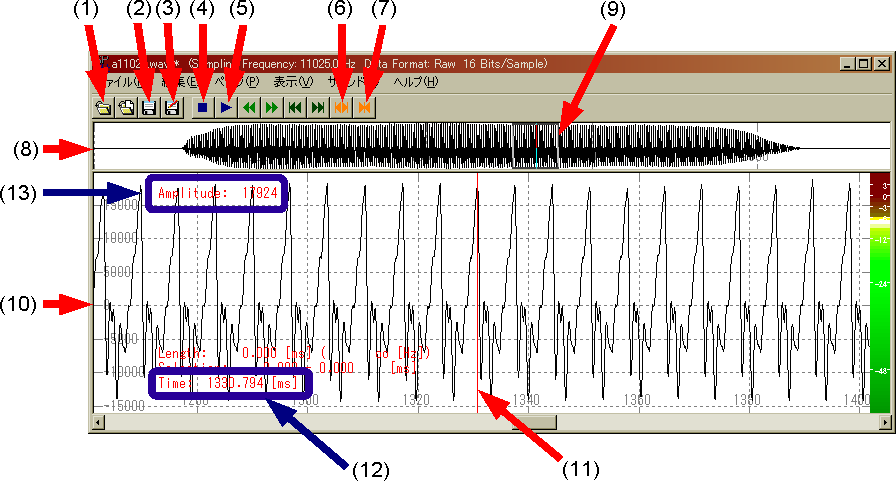

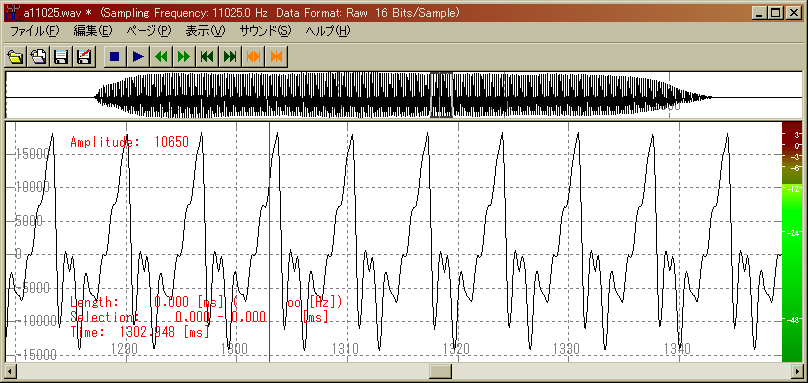

| 1 | 表示波形の調整 | 図1.1の(6)または(7)のボタンを用いて,表示されている波形が右図の程度になるように調整する. |

|

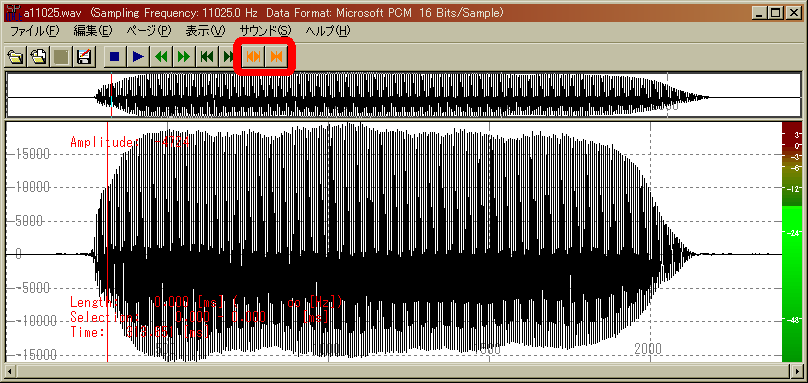

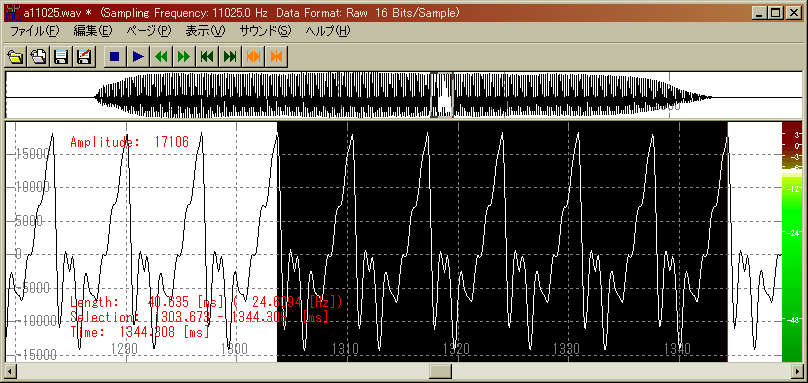

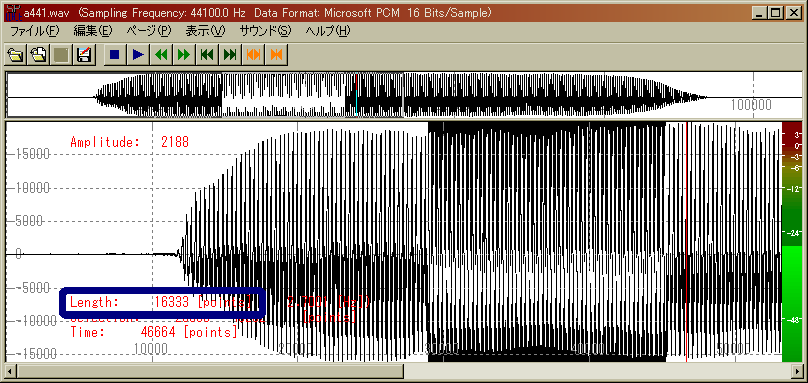

| 2 | 範囲の選択 |

1.3.1の方法で,表示されている波形から数周期を選択する.右図は,6周期を選択した例である. 選択する範囲の始点及び終点は,右図のように,波形が最大または最小に達した位置とするとよい. |

|

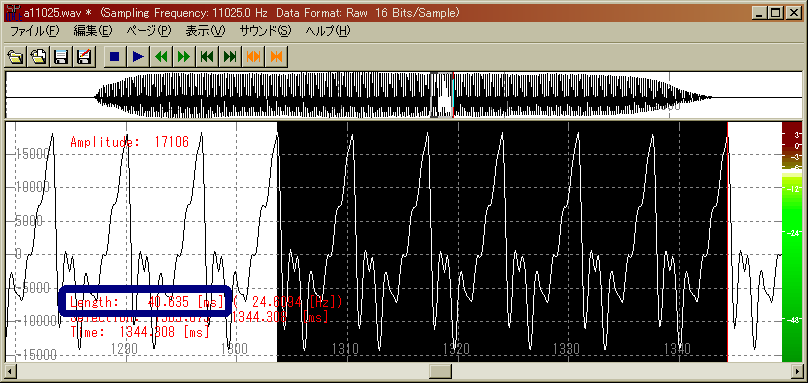

| 3 | 周期の計算 |

所定の位置(右図の青色枠の位置)に選択した範囲の長さが表示される.この値を前項で選択した周期の数で割り,波形の周期とする. 右図の場合は,40.635/6=6.77[ms]が波形の周期となる. |

|

| 番号 | 操 作 内 容 | 操 作 | スクリーンショット(クリックで拡大) |

|---|---|---|---|

| 1 | 横軸の単位の変更 | 1.3.2の方法により,時間軸の単位をポイントにする. | |

| 2 | 分析の設定ウィンドウの表示 |

メニューから→を選択し,分析の設定を表示させる. |

|

| 3 | 分析の設定 |

分析の設定で,必要な設定を行なう.主な設定項目について,以下に示す. パラメータタブ

またはをクリックすると,4以降の操作によって,設定した内容に従った分析が行なわる.をクリックした場合は,分析の設定が表示されたままとなり,設定値を変えながら分析を試みることができる. |

|

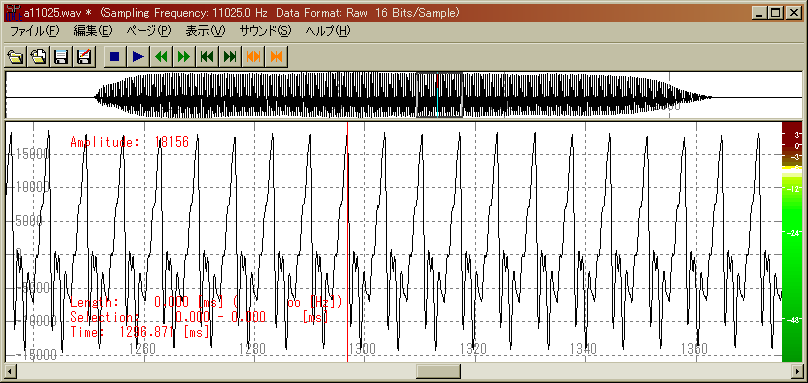

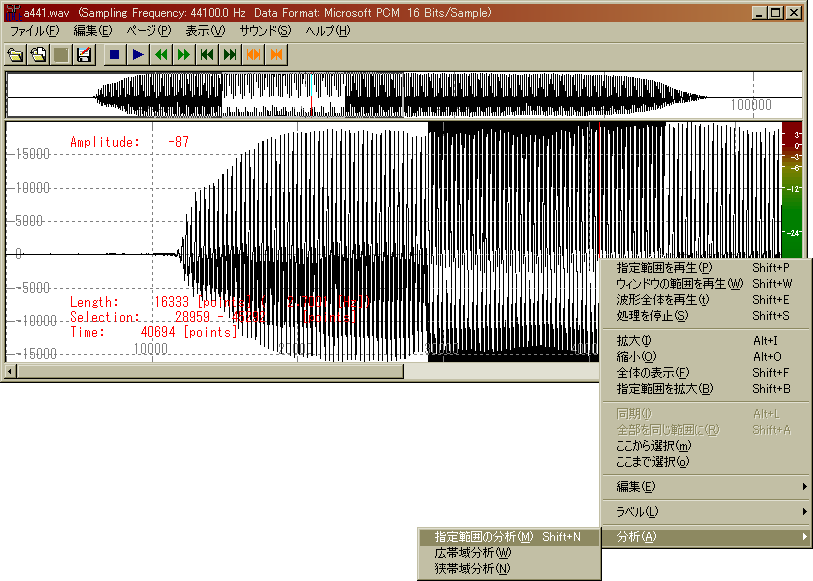

| 4 | 分析範囲の選択 |

1.3.1の方法で,表示されている波形からサンプリング周波数と必要とする周波数分解能に応じて,分析に用いる区間を選択する. 周波数分解能は,分析に用いるサンプル数より大きく,かつ最も近い2のべき乗でサンプリング周波数を割った値となる.従って,分析に用いる区間のサンプル数は,必要とする分解能が得られる2のべき乗より少し小さい数とするとよい. 右の図は,サンプリング周波数が44.100[kHz]の音声に対して,周波数分解能を2.692[Hz](=44100/16384)とする場合である. 母音の分析を行なう場合には,先頭部または終端部の振幅が小さくなっている部分や無音部を選択しないようにする. |

|

| 5 | 分析メニューの選択 |

カーソルを選択した範囲に置き,右クリックする.表示されてメニューから→を選択する. ここでやを選択すると,2で選択した範囲を無視し,定められた範囲で分析を行なうため,周波数分解能が想定した値と異なることなる.そのため,周波数の測定において大きな誤差を生じることになるので注意する. |

|

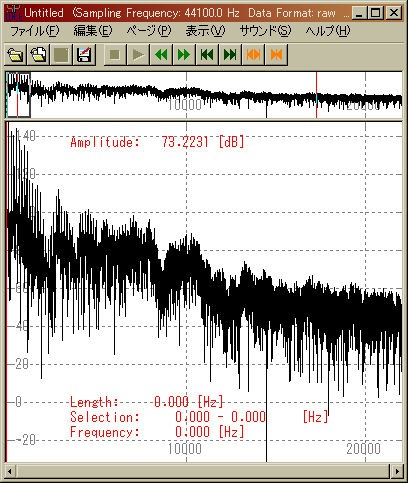

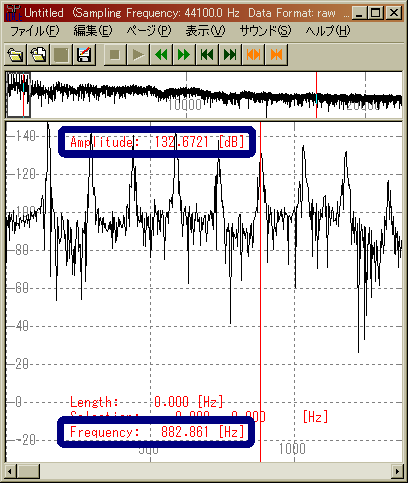

6 | スペクトルの表示 |

スペクトルが表示される.右上図は母音/a/のスペクトルを計算した例である. 波形の場合と同様に,カーソル位置の周波数やその成分の大きさが表示される.右下図では,882.861[Hz]の成分の大きさが表示されている. ボタンの使用法も波形表示の場合と同様である. |

母音/a/のスペクトル

周波数とその大きさの表示 |